応力とは、物体が外力(物体の外から加わる力)を受けたときに内部で生じる反発力です。応力にはさまざまな種類があり、製品の設計や品質評価において重要な指標として活用されています。

この記事では、応力の定義や種類、ひずみとの違い、計算方法などをわかりやすく解説します。また、高精度な応力・ひずみ測定の手段として、東京貿易テクノシステムが扱うデジタル画像相関法(DIC)システム「MatchID」もご紹介しているので、ぜひご覧ください。

応力とは?

応力とは、物体に外力を加えたときに内部で生じる単位面積あたりの力の量です。

例えば、1本の金属棒を両端から引っ張った場合、金属棒は外力によって伸びます。一方、内部では引っ張りに耐えようとする力が働いており、この外力に反発する力が応力です。

応力は外力を物体の断面積で割った値であり、σ(シグマ)で表されます。

応力の種類とは?

応力は、内部に生じる力の向きによっていくつかの種類に分けられます。ここでは、応力の種類を解説します。

引張応力

引張応力とは、物体の両端を引っ張る力である引張荷重が加わったときに、内部で生じる応力です。

物体が外力によって引き伸ばされると、内部では元の形状に戻ろうと抵抗する力が働きます。このときの引張荷重に対して、単位面積あたりに働く力が引張応力です。

引張応力は、物体がどの程度の引張荷重に耐えられるかを評価する指標として活用されています。

圧縮応力

圧縮応力とは、物体を圧縮する力である圧縮荷重が加わったときに、内部で生じる応力です。

物体が圧縮されると、引張応力と同様に、内部では元の形状に戻ろうと抵抗する力が働きます。このときの圧縮荷重に対して、単位面積あたりに働く力が圧縮応力です。

圧縮応力は、建築物の支柱などの安全性や耐久性を左右する重要な指標として活用されています。

せん断応力

せん断応力とは、物体の断面に対して平行方向に加わるせん断力によって発生する応力です。引張応力や圧縮応力が「引く・押す」といった直線方向に働く力であるのに対し、せん断応力は断面に対して平行な「ズラす」力によって生じます。

例えば、木の枝をはさみで切るとき、上下の刃が枝の断面を挟んでそれぞれ逆向きの力を加えます。このときに枝の内部で断面をズラそうとするせん断力に対して、単位面積あたりに働く力がせん断応力です。

せん断応力は、接合部のボルトなど平行に力の加わる物体の強度評価に利用されています。

曲げ応力

曲げ応力とは、物体に曲げの力が加わったときに内部で生じる応力です。曲げ応力の特徴は、圧縮応力と引張応力の2つが断面内で同時に作用する点です。

例えば、橋梁に荷重が加わると構造体にたわみが発生します。構造体の上部には縮もうとする圧縮応力、下部には伸びようとする引張応力が作用し、これらが合わさった力が曲げ応力です。

建築物の床や橋梁など、曲げに耐える必要のある構造物の設計では、曲げ応力の評価が不可欠です。

ねじり応力

ねじり応力とは、物体にねじる力が加わったときに内部で生じる応力です。

例えば、ドライバーでネジを締める動作では、軸方向にねじる力が加わります。ねじる力が発生した物体の断面にはせん断応力が発生し、断面がズレようとする力に抵抗します。このねじりにより生じるせん断応力がねじり応力です。

ねじり応力の評価は、機械の回転部品や連結装置の設計において、破損や変形を防ぐうえで重要な項目です。

応力とひずみの違いとは?

応力とひずみはいずれも物体の変化に関わる用語で、密接に関係しています。しかし、意味は大きく異なるため、混同しないよう理解しておくことが大切です。

応力は、物体に加えられた外力に対して内部に生じる力の量を指します。一方、ひずみは外力によって物体がどれだけ変形したかを示す割合です。

例えば、5cm(センチメートル)のゴムが外力により8cmまで伸びた場合、ゴムは3cm変形しています。ゴムの変形量である3cmを元の長さの5cmで割った値の0.6(60%)がひずみです。

このようにひずみは物体が変形した割合のため、応力のような絶対量では示されません。

ひずみについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

■ひずみ測定とは?測定方法・計測技術・DICシステムをご紹介

応力の計算方法は?

ここでは、主要な応力の計算方法について解説します。

応力の基本公式を確認

応力の一般的な計算式は「力(荷重)」÷「面積」で、単位面積あたりに加わる力を求めます。応力の種類によって、物体の形状や力の加わり方が変わるため、計算方法も異なります。

応力の種類ごとの計算方法は以下のとおりです。

| 応力の種類 | 計算式 | 備考 |

|---|---|---|

| 引張応力 | σ = P / A | 物体を引っ張る力(P)を、断面積(A)で割る。 |

| 圧縮応力 | σ = P / A | 物体を押し込む力(P)を、断面積(A)で割る。 |

| 曲げ応力 | σ = M / Z | 曲げモーメント(M)を、断面係数(Z)で割る。 |

| せん断応力 | τ = V / A | せん断力(V)を、断面積(A)で割る。 |

応力の単位は、国際単位系ではPa(パスカル)またはN/㎡です。1Paは、1㎡に1N(ニュートン)の力が作用する力を意味します。

必要な数値を整理

応力を計算するには、まず「力(荷重)」と「面積」を把握する必要があります。

加えられる力(荷重)は、N(ニュートン)で表される外力の大きさです。物体に加わる引張荷重や圧縮荷重などが該当します。

面積は力が加わる部分の断面積を指し、工学分野ではmm²(平方ミリメートル)やm²(平方メートル)で表すことが一般的です。

実際に計算

次に、応力を実際に計算してみましょう。

例えば、1,000Nの力が面積50mm²の物体に加わった場合、応力は以下の計算式で求められます。

| 1,000N ÷ 50mm² = 20N/mm² |

1N/mm²=1MPa(メガパスカル)と換算できるため、20MPaと表記することもできます。SI単位系ではPa(パスカル)と表記されていますが、工学分野ではMPaの使用が一般的です。

計算時には、力と面積の単位が一般的なものに統一されているかを確認しましょう。

応力が活用されるシーンとは?

ここでは、応力が設計・製造現場でどのように活用されているかを解説します。

設計時の耐久設計

製品設計では、使用中に部品や構造が破損しないよう耐久性を確保する必要があり、応力を考慮した耐久設計が不可欠です。製品に加わる荷重を想定し、どの程度の応力に耐えられるかを計算によって事前評価します。

例えば、橋を設計する際は、自動車・人の往来や地震などでどれくらいの力がかかるかを計算します。同時にかかる外力や異常事態などを想定し、許容できる応力を算出して、衝撃に耐えられる余裕を持たせた設計にすることが一般的です。

応力の適切な評価は、製品の安全性と信頼性を確保するための基本的なアプローチです。

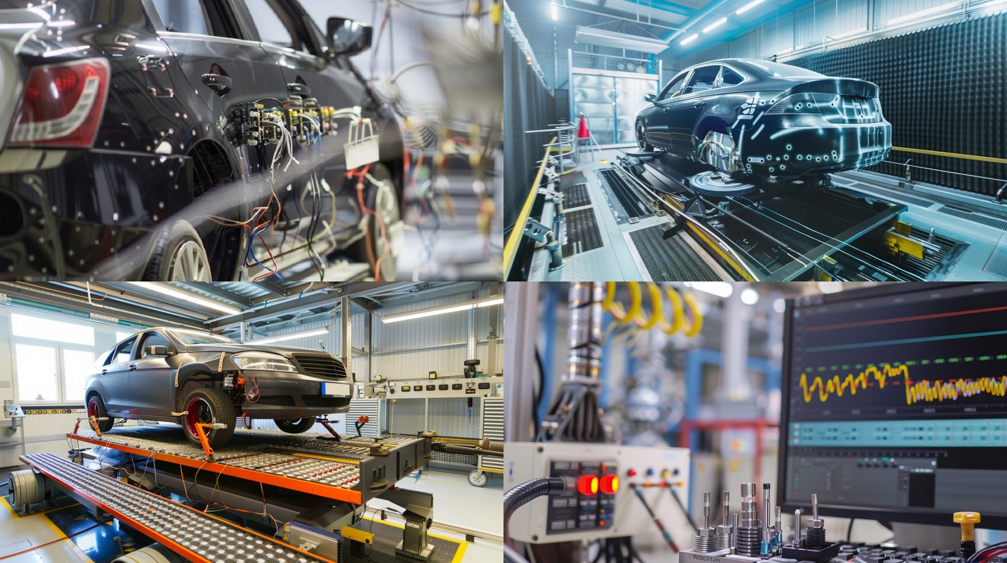

製品の破壊試験

製品や部品の耐久力を確認するためにおこなわれる破壊試験では、製品に荷重を加えて、破壊に至るまでの応力や耐久性を測定します。一定の荷重を繰り返し加えることで、製品が壊れるまでの使用期間や使用頻度の分析が可能です。

特に、自動車など品質が人命に関わるような製品では、破壊試験による応力評価に基づく安全率の設定が欠かせません。安全率とは、材料が壊れる外力の強さに対してどれくらい余裕を持って安全に設計するかを数値化したものです。

適切な応力評価と安全率の設定により、事故や故障を未然に防げるようになります。

材料選定と強度計算

安全な製品をつくるためには、使用条件に応じた強度計算をおこない、想定した応力に耐えうる材料を選定することが重要です。強度計算をせず必要以上に強度の高い材料を選ぶと、製造に無駄が生じてしまいます。

例えば、橋を建設する際、強度の高い鋼材を大量に使用すれば倒壊を防げますが、施工コストは大幅に増えます。そこで、橋に加わる可能性がある応力をもとに強度計算することで、必要十分な強度を満たした鋼材の準備が可能です。

応力解析を踏まえた材料選定により、想定外の破損を防げるだけでなく、過剰設計による材料の無駄遣いやコスト増加を抑えられます。

応力解析に役立つ技術とは?

製品の設計・評価において、応力の分布や集中を正確に把握することで、安全性の確保や品質向上につながります。

応力解析には、専門の解析ツールや計測技術が欠かせません。特に、従来の点計測に加え、面全体を高精度に可視化できる解析技術が求められています。

東京貿易テクノシステムが扱うデジタル画像相関法(Digital Image Correlation:DIC)システム「MatchID」は、複雑な光学系を必要とせず、応力・ひずみの分布を高分解能で測定できるツールです。

ハイスピードカメラや赤外線カメラの接続が可能で、振動試験や落下試験、温度変化による変形の測定などに幅広く対応できます。

さらに、デジタル画像相関法(DIC)システム「MatchID」のブレークアウトユニットを使用して、同期できるカメラ台数を拡張することも可能です。従来の計測ではカメラ台数が少なく困難だった360度測定や大型構造物の測定にも容易に対応できます。

実際に、デジタル画像相関法を用いたせん断ひずみ分布の可視化により、精密プレス加工のせん断加工メカニズムに関する実証研究が進められ、加工理論の検証に役立っています。

高精度のひずみ・応力分布の可視化によって、技術課題にアプローチして設計・開発の精度を高めたいとお考えの方は、ぜひデジタル画像相関法(DIC)システム「MatchID」の導入をご検討ください。

詳細は以下よりご覧いただけます。

まとめ

応力は、製品や構造物の設計・評価において欠かせない知識です。応力解析を活用すれば、安全性とコストのバランスを考慮した最適な材料選定や設計が可能になります。

さらに、精度の高い応力解析をおこなうことで、破壊試験や耐久評価の精度が向上し、過剰設計の回避や信頼性の強化にもつながるでしょう。

東京貿易テクノシステムが扱うデジタル画像相関法(DIC)システム「MatchID」は、応力やひずみ分布の可視化に貢献し、設計や試験の現場をサポートします。

ひずみ・応力分布の高精度な可視化や応力解析の効率化をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

(メールまたはお電話にて回答させていただきます)

(オンライン会議ツールを使って直接お話しいただけます)