CPS(サイバーフィジカルシステム)は、近年ますます注目されている先進技術です。製造業をはじめ農業や物流、スマートシティの分野など、幅広い領域で活用が進んでおり、業務効率化の手段として期待されています。

この記事では、CPSの仕組みや導入のメリット、課題を詳しく解説します。具体的な活用事例についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

CPSとは

CPSとは「Cyber Physical System(サイバーフィジカルシステム)」の略称です。現実世界(フィジカル)で収集したさまざまな情報を仮想空間(サイバー)に取り込み、データをもとに分析・解析をおこない、そのデータを現実にフィードバックする技術です。

CPSが急速に注目を集めている背景には、デジタル技術が進化し、ビッグデータの解析が向上したことが挙げられます。加えて、人手不足への対応やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、環境問題への取り組みなど、社会的なニーズもCPS導入を後押しする要因となっています。

IoTとの違い

CPSとIoTは似たような概念ですが、役割に違いがあります。

IoTは「Internet of Things」の略称で、「モノのインターネット」を表す言葉です。パソコンやスマートフォン、家電などのさまざまな「モノ」がインターネットに接続される仕組みを指します。IoTの主な役割は、モノから収集された莫大なデータの活用です。

一方で、CPSは収集したデータをもとに仮想空間で高度な分析・解析をおこない、結果を現実世界へフィードバックして最適化を図るための高度な仕組みです。CPSの役割は、現実の課題を解決する仕組みそのものにあります。

つまり、IoTが「モノによるデータ収集・通信」に重点を置いている一方で、CPSは「フィジカルとサイバーの相互作用」に重きを置いています。

デジタルツインとの違い

CPSとデジタルツインには、活用範囲に違いがあります。

デジタルツインは現実世界から収集した情報をもとに、現実の対象物や環境を仮想空間に双子(ツイン)のように再現する技術です。主に性能の検証や予測、故障の兆候の把握などに活用されます。

CPSは、デジタルツインのデータを活用して分析・解析をおこない、シミュレーションによるフィードバックを実行する仕組みです。

つまり、デジタルツインは「物理世界のデータモデル」に特化しているのに対し、CPSは「データと現実のリアルタイムな連動・制御」に焦点を当てているという違いがあります。CPSにおけるデジタルツインは、高度な分析をおこなうために必要不可欠な技術といえるでしょう。

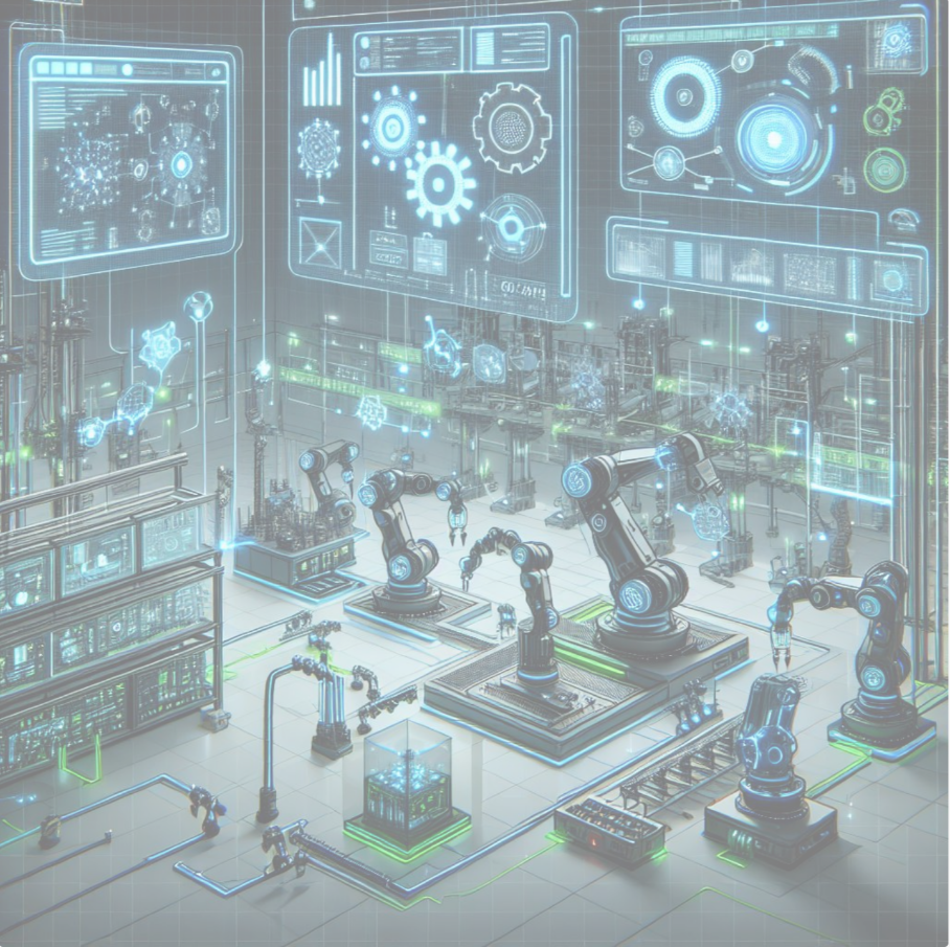

CPSの仕組み

CPSとは、現実世界(フィジカル空間)と仮想世界(サイバー空間)をリアルタイムでつなぎ、収集・分析したデータをもとに、現実の動作やシステムの制御に反映する仕組みです。CPSの仕組みは、次の3つのステップから構成されています。

- データ収集

- データ解析・知識化

- フィードバックと実行

データ収集ではセンサーやデバイスを活用し、現実空間の状況をリアルタイムで計測します。温度・位置・動き・設備状態など、さまざまなデータが対象です。

現実空間で収集したデータは仮想空間に送られ、AIやビッグデータ解析によって処理されます。異常の検知や制御方法の提案など、意思決定に必要な知識や新たな価値を導き出すための分析がおこなわれます。

解析結果は再び現実空間のシステムや機器にフィードバックされ、制御の自動化や意思決定支援に活用されます。

製造業へのCPS導入のメリット

CPSを導入すると現実と仮想を連携させた高度なデータ活用が可能になり、さまざまなメリットが得られます。

生産ラインの効率化・最適化

製造業にCPSを導入するメリットは、生産ラインの効率化と最適化です。生産ラインにCPSを導入するとリアルタイムで生産状況を把握できるため、設備の稼働率の向上や不良品の減少につながります。

例えば、以下のような利用シーンが想定されます。

- 需要の変化に応じた生産計画を策定し、設備の稼働率の向上を図る

- 設備のトラブルを事前に予測し、不良品の発生を抑える

- プロジェクトの進捗や繁忙期を把握し、適切な人員体制を整える

- 従来品と新製品の加工方法を比較し、生産効率の高い工程を見い出す

また、工程ごとの問題点や課題が明確になることで最適な対策を講じやすくなり、結果として生産効率の向上が期待できます。

コスト削減

CPSの導入により、意図せず生産ラインが停止してしまうダウンタイムの削減や、不良品の減少、資源を効率よく活用できるためコスト削減につながります。

具体的には、次のようなコスト削減が期待できます。

- 突発的な設備トラブルを未然に防ぎ、修理コストを削減できる

- 不良品の発生を抑制し、資源を効率よく活用できる

- 遠隔操作が可能になり現場の人件費の削減につながる

例えば、生産現場に取り付けられたセンサーにより稼働状況の監視・分析をおこなうことで、機器の異常や故障の兆候を予測し、不良品の減少やダウンタイムを最小限に抑えられます。さらに、作業工程や人員配置、資材の投入量が最適化できるため、無駄のない運用が可能です。

デジタルツインの活用

CPSをデジタルツイン技術と組み合わせることで、実際の生産ラインを仮想空間に再現できます。

仮想空間では、現状の設備や使用状況をもとにさまざまなモデリングやシミュレーションが可能です。そのため、従来であればコストのかかる試作や検証が、仮想空間上で柔軟に実施できます。

その結果、製品の開発スピードと精度の向上が期待できるでしょう。また、CPSとデジタルツインは、以下のようなさまざまな分野に活用されています。

- 交通分野:交通状況をリアルタイムで把握し、渋滞回避・事故対応・効率的なルート案内

- 医療分野:患者の健康状態の把握による病気の予測・適切な治療・予防策の提供

- 船舶分野:運行データや天気情報を収集、分析による船舶ルートの選定・海賊対策

さらに、巨大地震や大洪水への対策など行政の調査にも活用されており、幅広い分野での応用が進んでいます。

CPS導入の課題点

CPS導入にあたって直面しやすい主な課題を解説します。

データ収集・蓄積

CPSを効率的に機能させるためには、現場の状況を正確に把握できるデータの収集と蓄積が不可欠です。そのため、生産ラインに設置されたセンサーやIoT機器から得られるデータには、高い精度と即時性が必要です。

収集したデータにばらつきがあると、正確な分析や適切な意思決定につながらない可能性があります。このようなデータばらつきが影響して、業務改善が上手く進まず、期待した効果が得られないケースも少なくありません。

実際、データの精度や統一性の欠如は、CPSの成果を阻害する要因のひとつとされており、令和4年度の製造基盤技術実態調査では「データの利活用で期待した効果が得られない」と回答した企業は25.2%にのぼっています。

CPSをうまく活用するにはデータの質と量を担保したうえで、いかに効率的に分析・解析するかが重要なポイントです。

出典:令和4年度製造基盤技術実態等調査|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

セキュリティリスク

膨大なデータを扱うCPSでは、リアルタイムで情報を収集・分析をおこなうため、サイバー攻撃による防御対策が不可欠です。リアルタイムのデータ処理は大量の情報がクラウドやネットワークを通じて送信されるため、以下のリスクが高まります。

- 不正アクセス

- サイバー攻撃

- 情報漏えい

- データ消失

- 従業員の内部不正

- サービス停止・サーバー停止

- シャドーIT(企業が許可しないデバイスやシステムなど)

特に製造業やインフラ分野では、サイバー攻撃により誤った制御信号が送信されると、機械の誤作動やラインの停止、さらには人命に関わる事故を引き起こす可能性があります。

不正アクセスやデータの流出は、システムの信頼性を損なうだけでなく、経済的損失やプライバシー侵害などの深刻な影響を及ぼすため、CPSの導入・運用にあたってはシステム全体をカバーするセキュリティ対策が必要です。

例えば、ロールベースのアクセス制御(RBAC)などの強力なアクセス管理ポリシーを導入することで、不必要なアクセスを防止できます。異常が検知された際にオペレーターに警告するセキュリティシステムの導入も効果的です。

さらに、システムを扱う従業員への定期的なセキュリティ教育も欠かせません。このように、さまざまな対策を講じて組織全体の安全性を高めることが重要です。

初期コスト

CPSの導入にあたっては、ハード面とソフト面の両方で初期コストが発生します。

ハード面では、センサーや通信インフラの設置、高度な分析ツールなど高額な初期費用がかかります。また、ソフト面では、高度なITスキルやデータ分析の専門知識が必要になるため、適切な人材確保と育成が欠かせません。

こうしたコスト面の課題は、多くの企業が直面している現実でもあります。実際、令和4年度製造基盤技術実態調査によると、データを活用した取り組みにおいて「データ収集にコストがかかる」と回答した企業は47.2%、「データの利活用にコストがかかる」と回答した企業は27.7%にのぼっており、コスト負担が大きな課題であることが分かります。

出典:令和4年度製造基盤技術実態等調査|三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

CPSを支える技術要素

東京貿易テクノシステムでは、特にものづくり、製造業におけるCPSを支える各種技術に対応した製品を多数提供しています。

ものづくりにおけるCPSでは、現実世界の構造物や設備・部品などの形状を高精度に計測し、仮想空間へ正確に反映させることが重要です。様々な業界の中で、例えば航空宇宙やエネルギー分野などでは、大型かつ複雑な対象物を高速・高精度にスキャンする技術が求められます。

このようなニーズに対応するのが、レーザートラッカー「Leica Absolute Tracker ATS800」です。最大40mの距離から複雑な形状を高精度でスキャンでき、穴やエッジを自動識別する機能も備えています。これにより、欠陥品の迅速な検出や歩留まりの向上が可能になります。

製造業における歩留まりの原因や改善方法については、以下の記事で解説しています。

Leica Absolute Tracker シリーズ 総合カタログはこちら

- 機種別の用途早見表(6DoF測定・動的計測・ポータブル性など)

- 導入検討の要件整理に(測定範囲・精度・ワークサイズ・運用要件)

- 各モデルの精度比較 (AT960 / AT930 / AT500 / ATS800 / ATS600)

- 各種アクセサリ(リフレクタ・プローブ)

ご記入いただいた個人情報はお問い合わせへの回答および対応上必要な手続き、また弊社製品やイベントのご案内の際に使用します。これらの個人情報は適切な安全対策の下に管理いたします。詳細は弊社プライバシーポリシーをご参照ください。

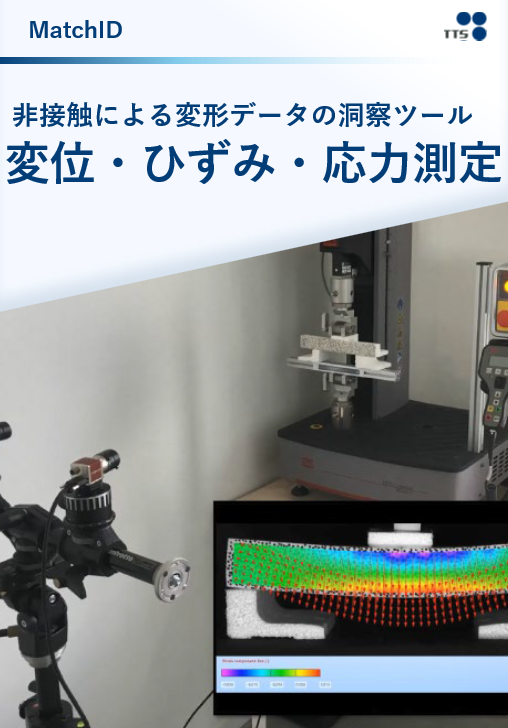

また生産された製品、構造物については、完成までに様々な実験・試験を行います。その中で、例えばひずみや応力の試験においてはその物理現象を定量的に可視化することも重要です。測定したひずみや応力のデータを使い、シミュレーションを行うことにより、精度が高まり、製品開発や検証の効率化につながるCPSを実現できます。

このような物理データの取得に活用されるのが、デジタル画像相関法(Digital Image Correlation:DIC)システム「MatchID」です。高解像度カメラや赤外線カメラを用いて、ひずみや応力を360度で測定できるほか、大規模構造物にも対応可能です。新製品の開発やCAEシミュレーションとの比較にも有効です。

MatchID カタログはこちら

- 導入検討の要件整理に

- ソフトウェア・ハードウェア構成

- MatchIDの応用分野

- ひずみ測定

- 材料パラメータ同定

- 応力算出など

ご記入いただいた個人情報はお問い合わせへの回答および対応上必要な手続き、また弊社製品やイベントのご案内の際に使用させていただきます。これらの個人情報は適切な安全対策の下に管理いたします。詳細は弊社プライバシーポリシーをご参照ください。

IoTを用いたCPSを実現する方法として、製造現場の各設備の稼働状況やセンサー情報をリアルタイムで取得・監視し、異常時には即座に対応できる仕組みが求められます。

これを可能にするのが、統合監視・制御ソリューション「Ignition」です。設備のリアルタイム監視、リモート操作、タンクの流量把握、アラート通知などに対応しており、Webブラウザやタブレットからも柔軟に運用できます。

Ignition カタログはこちら

- Ignitionの業務アプリケーション

- 導入検討の要件整理に

- ソフトウェア構成

- 各種サードパーティーモジュール

ご記入いただいた個人情報はお問い合わせへの回答および対応上必要な手続き、また弊社製品やイベントのご案内の際に使用させていただきます。これらの個人情報は適切な安全対策の下に管理いたします。詳細は弊社プライバシーポリシーをご参照ください。

CPSの高度化においては、物理空間の情報を仮想空間に再現する「デジタルツイン」の構築が欠かせません。これにより、試作や設備検証、生産工程の最適化を仮想空間上で効率よく実施できます。

その中核を担うのが、CAE高精度化、仮想治具、デジタルアッセンブリ等を実現できる「REGALIS Fusion」です。仮想治具アプリケーションでは現物の治具検査をデジタル上で実施することが可能です。これにより納期・コストの削減やメンテナンス負担の軽減が図れるほか、生産技術や設計部門での幅広い業務改善にも貢献します。

REGALIS Fusionカタログはこちら

ご記入いただいた個人情報はお問い合わせへの回答および対応上必要な手続き、また弊社製品やイベントのご案内の際に使用させていただきます。これらの個人情報は適切な安全対策の下に管理いたします。詳細は弊社プライバシーポリシーをご参照ください。

CPSの活用事例・業界事例

CPSは農業や物流、都市開発の分野などさまざまな業界で活用されています。この章では、各業界の具体的な活用事例をご紹介します。

農業

農業の分野でもCPSの導入が進み、大きな成果を上げています。代表的な成功事例のひとつが、環境モニタリングシステムです。

農場に設置されたセンサーは、気温や湿度などの気象データから水温、土壌状態をリアルタイムで計測します。取得したデータはクラウド上で分析・解析されたあと、高温時の対処法など栽培リスクに関する警告やアドバイスが自動的に提供されます。これにより、農作物の品質の安定化や収穫量の増加に大きく貢献しています。

CPSは担い手不足に悩む農業の分野で、従来のように経験や勘にたよることなくデータに基づいた合理的な判断が可能になり、今後ますます注目される技術といえるでしょう。

物流・サプライチェーン管理

CPSは物流やサプライチェーンの管理にも活用されています。在庫管理や受注管理では、CPSの導入により過去のデータに基づいて需要予測が立てられるため、過剰在庫や欠品を防ぎ安定した供給体制が整います。

さらに、配送計画の立案では、AIを活用することで交通状況や天候、配送先の優先度を考慮した最適なルート設定が可能です。その結果、配送スピードの向上やコスト削減が実現しています。

このように、物流現場やサプライチェーン管理におけるCPSの活用は、業務効率化を促進するだけでなく、顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。

都市開発・スマートシティ

スマートシティ構想の実現に向けて、都市開発の分野でもCPSの導入が進んでいます。都市に設置されたセンサーやカメラを通じて、交通量や人流をリアルタイムで把握することが、CPSの活用で可能となりました。

例えば、交通状況に応じて信号のタイミングを自動で調整することで、交通の流れをスムーズにし、渋滞の緩和や事故の軽減が実現可能です。中国ではCPSの導入により、救急車などの緊急車両が通る際に信号を青色に切り替えることで、目的地の到着時間の短縮を可能にした事例があります。

一方、CPSは防災分野にも応用されている技術です。災害発生時の人の動きや空間データをシミュレーション予測することで、避難計画や避難誘導の最適化、危険箇所の特定といった対策に活用できます。

さらに、国土交通省が主導する「PLATEAU(プラトー)」では、都市空間のデジタルツインを実現し、社会課題の解決や新たな価値創造を目指しています。

CPSの今後の展望

CPSは今後、さらに多くの分野で応用が進み、社会インフラへの展開が期待されています。技術の進化にともない、その活用領域はますます広がっていくでしょう。

特に、5Gをはじめとする通信技術の進化によって、製造現場ではデータの収集と通信の高速化が進んでいます。その結果、リアルタイムでの状況把握と即時性の高いフィードバックが可能となるなど、CPSの活用が加速しています。

こうした技術環境の整備によって、自律型のスマートファクトリーが実現し、人手に依存しない効率的な生産プロセスの構築が進むでしょう。また、CPSの活用は製造業にとどまらず、エネルギーや医療、防災などの社会インフラへの利用の拡大が見込まれており、持続可能な社会の実現にも貢献すると考えられています。

今後は、CPSの活用によって新たな価値が創出され、国際競争力の向上につながっていくでしょう。

まとめ

CPSは現実世界と仮想世界をリアルタイムでつなぎ、最適な判断と制御を可能にする技術です。これにより、生産ラインの効率化やコスト削減が実現できるだけでなく、デジタルツインとの連携によって、製造業や農業、都市開発など幅広い分野での応用が進んでいます。

一方で、CPSの導入にはハード面の導入コストに加え、専門人材の育成などソフト面の投資も必要です。また、サイバー攻撃への対策といったセキュリティリスクにも十分な対策が欠かせません。

今後、CPSは通信技術の進化によってより高度な自動化やリアルタイム制御が可能になり、ものづくりの現場だけでなく、幅広い分野への応用が期待されています。

CPSの導入や活用をご検討中の方は、ぜひ東京貿易テクノシステムまでお気軽にお問い合わせください。

お問合せ

(メールまたはお電話にて回答させていただきます)

(オンライン会議ツールを使って直接お話しいただけます)